行业资讯

专注于为中国品牌的国际化征程提供深度策略规划和精准落地服务

当下,“企业出海”,成为热门关键词,随着国内增量放缓,存量市场竞争的“内卷”加剧,无论是出于被动的配合上下游供应链的要求,还是主动的探寻新的增长机遇和潜在市场,“出海”成为中企发展的必由之路。

随着中国企业出海进入标准化、成熟化、理性化的阶段,如何选择合适的控股架构、路径和模式成为了企业面临的关键挑战。

01

个人控股VS公司控股

1.个人控股

优势:

税负成本优势:在企业境外投资退出时,个人直接持股仅需缴纳20%的个人所得税,例如当境外企业股权转让产生收益时,个人股东以此税率纳税。相比之下,公司控股架构需要先缴纳25%的企业所得税,利润分配至个人股东时,还需再缴纳 20% 的个人所得税,综合税负明显高于个人控股,个人控股在税务成本上更具优势。

架构灵活高效:自然人架构设计简便,没有复杂的公司治理结构束缚,对于境外初创企业而言,能够快速做出决策。在面对境外市场的快速变化和突发商业机会时,个人股东可迅速拍板,无需层层审批,能更好地适应境外初创企业灵活多变的发展需求。

控制权直接稳定:个人直接控股避免了多层架构带来的管理成本,在境外单一业务或小规模投资中,个人股东可以直接掌握企业决策权,直接参与企业运营管理,减少因多层架构导致的决策延迟和信息传递损耗,保证对境外投资企业的有效控制。

决策响应迅速:个人控股模式下,决策流程短。当境外投资企业面临当地政策调整、市场竞争变化等情况时,个人股东能够迅速做出反应,及时调整经营策略,抓住市场机遇或规避风险,提高境外投资企业的市场竞争力和生存能力。

收益分配便捷:个人控股的境外投资企业在盈利后,利润可直接分配给个人股东,无需像公司控股那样受到企业留存利润等规定的限制,股东能更快获取投资收益,提高资金使用效率。

劣势:

控制权易被稀释:在企业境外投资过程中,引入外部投资者是常见的融资手段。但个人控股时,股权结构相对单一,随着外部资本的注入,个人股权容易被稀释,可能导致个人股东逐渐丧失对境外投资企业决策的主导权,影响企业的发展方向和战略规划。

合规风险较高:以个人名义代持境外资产时,由于不同国家和地区的法律规定、监管政策存在差异,一旦代持协议不完善,或者遇到监管漏洞,就容易引发产权争议,甚至造成资产流失。例如一些央企海外代持案例,因代持协议存在问题,导致产权纠纷,给企业带来巨大损失。

资金出境受限:个人境外投资必须通过 ODI 备案或借助 QDII 等特定金融工具,但这些渠道往往流程繁琐,审批时间长,并且存在额度限制。这使得个人控股的境外投资企业在资金调度上不够灵活,难以快速满足企业在境外的资金需求,影响企业的发展速度和规模扩张。

承担风险集中:个人控股意味着个人需独立承担境外投资企业的所有风险。一旦境外投资企业经营不善,面临债务危机或其他风险,个人股东将直接受到影响,可能需要以个人全部资产承担无限责任,风险承受压力较大。

融资难度较大:相比公司控股,个人控股的境外投资企业在融资市场上的信誉和认可度相对较低。金融机构在提供贷款或其他融资支持时,更倾向于有完善公司治理结构和稳定经营状况的企业,这使得个人控股的境外投资企业在融资时面临更多困难,限制了企业的资金来源和发展规模。

2.公司控股

优势:

控制权集中与战略协同:通过控股公司架构(如母公司下设境外SPV或区域控股平台),可实现表决权集中管理,避免因直接持股分散导致的决策低效。例如采用金字塔股权结构或 AB股设计,母公司以较少股权比例控制境外子公司重大决策,尤其适用于多元化企业集团的跨境资源整合。在东南亚区域投资中,某制造业集团通过新加坡控股公司统筹印尼、越南子公司的产能分配,依托集中控制权快速响应区域贸易政策变化,实现产业链协同布局。

税务筹划空间多元化:(1)境内外税收优惠叠加:根据中国企业所得税法,居民企业间的股息红利收入免征企业所得税,境外子公司向境内控股公司分红时可规避双重征税(需满足持股比例要求)。若在香港、开曼等低税负地区设立中间控股公司,可进一步利用当地免税政策或税收协定降低预提所得税(如从东南亚子公司分红至香港公司,享受5%协定税率)。

(2)利润留存与再投资优势:控股公司可将境外子公司盈利留存于免税或低税地区,用于区域内再投资(如设立研发中心或并购当地企业),避免利润返程分配产生的即时税负,提升跨境资本运作灵活性。

风险隔离与资产保护:多层控股架构可将不同国家 / 地区的业务风险限制在特定法人实体中。例如能源企业在政治风险较高的非洲国家设立独立控股子公司,其债务违约或资产冻结不会直接波及母公司及其他地区业务。此外,通过境外特殊目的公司(SPV)进行项目融资时,债权人仅能追索 SPV 层面资产,实现母公司主体风险隔离,符合国际资本市场的常见风控要求。

跨境融资与资本运作便利:控股公司作为融资主体信用等级更高,便于在境外发行债券、设立夹层基金或开展跨境担保。同时,控股公司架构支持复杂资本操作(如换股并购、跨境重组),满足境外上市(如红筹架构)或分拆业务独立融资的需求。

劣势

退出阶段税负显著偏高:股权处置需经历 "双重征税",境外子公司股权转让收益先在控股公司层面缴纳 25% 企业所得税(若为中国居民企业),税后利润分配至个人股东时再缴纳 20% 个人所得税,综合税负达 40%。相较个人控股架构(仅 20% 个税),若涉及境外间接转让(如通过开曼公司转让香港子公司股权),还可能触发投资目的地的资本利得税或预提税,进一步推高退出成本。

管理成本与合规压力倍增:(1)组织架构复杂化:需在境外设立独立法人实体(如新加坡私人有限公司、美国 LLC),承担注册登记、年度审计、税务申报等合规成本。

(2)治理机制要求高:境外控股公司需遵循当地公司法(如设立董事会、任命当地董事),部分国家(如德国)还要求职工代表监事,增加决策流程和代理成本。

跨境监管协调难度大:母子公司需同步满足中国 ODI 监管、境外投资地外汇管制(如印度的 FDI 审批)及国际反洗钱审查,合规文件准备周期较个人架构延长很多。

政策壁垒与监管风险:行业准入限制,在境外敏感行业(如电信、国防科技)投资时,公司控股架构可能触发额外审查。同时还有双重征税隐患,若控股公司注册地与投资地未签署税收协定,可能面临利润分配时的预提税(如从巴西子公司向开曼控股公司分红需缴纳 15% 预提税),且境外已纳税额在境内抵免时可能因凭证不全导致重复征税。

另外,部分国家(如阿根廷、土耳其)对公司间资金调度实施严格管控,控股公司向母公司汇回利润或偿还贷款时,可能遭遇额度限制或超长审批周期,影响整体资金链安全。

02

资金出入境方式

1.个人控股下的资金出入境

·合法途径:

ODI备案:通过境内企业名义进行境外投资,需向发改委、商务部及外管局备案,资金可合规汇出。

QDII/QDLP:通过合格境内机构投资者计划投资境外市场,但额度有限且需金融机构通道。

境外收入留存:利用境外项目产生的利润直接再投资,避免资金回流。

37号文登记:个人在境外设立 SPV(如红筹架构下的离岸公司),用于控股境外投资项目(常见于初创企业融资、境外上市等)。

·风险提示:

个人名义直接汇款可能触及外汇管制(如5万美元/年额度限制),且需证明资金来源合法性。

2.公司控股下的资金出入境

·核心路径:

-ODI备案:以境内控股公司为主体,完成备案后通过银行渠道汇出投资资金,适用于新设、并购等场景。

架构设计:

(1)中间控股平台:在香港 / 新加坡设立 SPV,作为境外投资主体。例如,香港公司向东南亚子公司注资时,可利用其无外汇管制及低税率优势。

(2)特殊目的实体(SPV):通过开曼 / BVI 公司持有境外资产,便于后续股权重组或上市(如红筹架构)。但需注意开曼2025年起实施的经济实质法,要求纯控股公司需在当地设立办公场所、雇佣员工并保留核心业务记录。

-境外分红回流:

(1)利润分红:境外子公司向境内控股公司分红时,需满足持股比例≥20%及境外税收抵免条件。例如,香港子公司向内地母公司分红时,若持股≥25%,预提税率可降至 5%。

(2)资本利得:转让境外股权时,若通过新加坡中间控股公司操作,可利用其境外资本利得免税政策。

-跨境融资:通过境外发债或银行贷款获取资金,但需符合外债额度管理。

·税务优化:

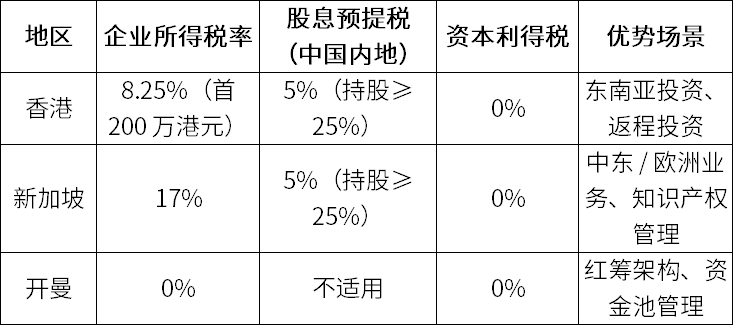

利用香港、新加坡等低税率地区作为中间控股平台,减少股息预提税。

通过离岸架构(如开曼、BVI公司)实现资金池管理,灵活调配全球资金。

03

出海架构搭建

1.个人直接控股的出海架构

·适用场景:

-创始人个人直接持有海外资产或业务

-中小规模投资,追求架构简单

-隐私保护需求较高(需结合合规)

·典型架构:

(1)个人 → 离岸控股公司(BVI/开曼等) → 目标国运营公司

优势:隐私保护、避免个人资产直接暴露。

税务注意:需防范CFC(受控外国企业)规则(如中国、美国等对个人控股离岸公司的税务穿透)。

(2)个人 → 香港/新加坡公司 → 目标国运营公司

优势:利用双边税收协定(如香港与东南亚国家的DTA)降低股息/资本利得税。

合规要求:需证明离岸公司有经济实质(如新加坡要求至少1名本地董事、办公场所)。

关键风险:

税务穿透风险:部分国家(如中国)可能将离岸公司收入视为个人直接收入征税。

遗产税风险:若个人控股,部分国家(如美国)可能对非税务居民遗产征税。

融资限制:个人控股架构难以引入机构投资者或上市。

2.公司控股的出海架构

·适用场景:

企业集团全球化布局

需引入外部融资或上市

业务多元化需风险隔离

·典型架构:

(1)境内母公司 → 香港/新加坡控股公司 → 目标国运营公司

优势:香港/新加坡作为中转地,可享受股息/资本利得低税率(如香港税制下境外收入不征税)。另外,便于资金池管理(如新加坡可设立财资中心)。

案例:某电子制造企业通过香港子公司收购马来西亚工厂,利用《中国 - 东盟自贸协定》将零部件关税降至 0%,再通过新加坡财资中心调配美元 / 人民币资金,汇率风险降低 30%

(2)境内母公司 → 荷兰/卢森堡控股公司 → 德国/法国运营公司(欧洲市场)

优势:利用欧盟母公司指令(EU Parent-Subsidiary Directive)避免股息预提税。

案例:某软件公司在荷兰设立控股平台,将德国研发的专利授权给法国子公司,利用卢森堡 SOPARFI 归集全球特许权使用费,整体有效税负降至 8%

(3)红筹架构(VIE/非VIE):境内公司 → 开曼上市主体 → 香港公司 → 境内WFOE

适用:中概股上市或受外资限制行业(如教育、TMT)。

关键优化点:

税务效率:选择控股层级时需平衡“税收协定优惠”与“反避税规则”(如MLI、PPT条款)。

例如:新加坡控股公司适用于东盟投资,荷兰适用于欧盟,香港适用于内地企业。

风险隔离:每项核心业务单独设立SPV(如知识产权持有、制造、销售分离)。避免“所有鸡蛋放在一个篮子”(如恒大境外债问题)。

退出灵活性:通过中间控股公司转让股权可降低资本利得税(如新加坡对境外资本利得免税)。

想了解更多企业出海控股架构

相关问题?

欢迎添加下方微信

君玮咨询将为您详细解答

企业出海控股架构怎么选?个人 vs 公司控股全对比

-

ꁸ 回到顶部

-

ꂅ 13482419578

-

ꁗ QQ客服

-

ꀥ 微信二维码